"공간이 남아 돌아서 지스타 이따위로 하나 봐"

기자 입에서 나온 말이 아니다. 지스타 2025 B2C 제2전시장에서 한숨을 쉬며 지나간 관람객들이 몇 차례나 했던 이야기다. 같은 2전시장에 있는 유니티, 아틀러스, 워호스, 블리자드 등은 좋은 풍경을 많이 만들었지만, 인디 존이 문제였다. 각 부스를 비스듬히 틀어서 드문드문 일렬로 나열한 방식이었는데, 아마 처음 의도는 한눈에 각 부스의 이름이 보이게 하려는 것이었으리라.

그러나 공간 구성 과정에서 손발이 안 맞았는지, 처음부터 지시 자체가 몰이해한 방식이었는지, 2전시장 메인 입구에 들어서 인디 부스들 쪽을 바라보면, 관람객들이 처음 마주하는 풍경은 게임과 회사명이 적힌 천이 모두 하얀 뒷면으로 보이는 모습이었다. 기껏 귀한 시간과 돈을 들여 출품한 인디게임사들에게 이게 무슨 참사인가. 돈을 내고 입장한 관람객들의 경험은 왜 저해되어야 하는가.

인디게임 전시 공간까지 찾아와서 볼 정도의 열정이 있는 관람객들은 보통 1~2개 취향에 맞는 게임을 정하고 오는 편인데, 길을 잃은 사람들이 정말 많았다. 부스를 못 찾겠다고, 이 게임 나온다고 했는데 안 나왔나 하는 말들이 곳곳에서 들렸다. 현장 사진을 먼저 함께 보자.

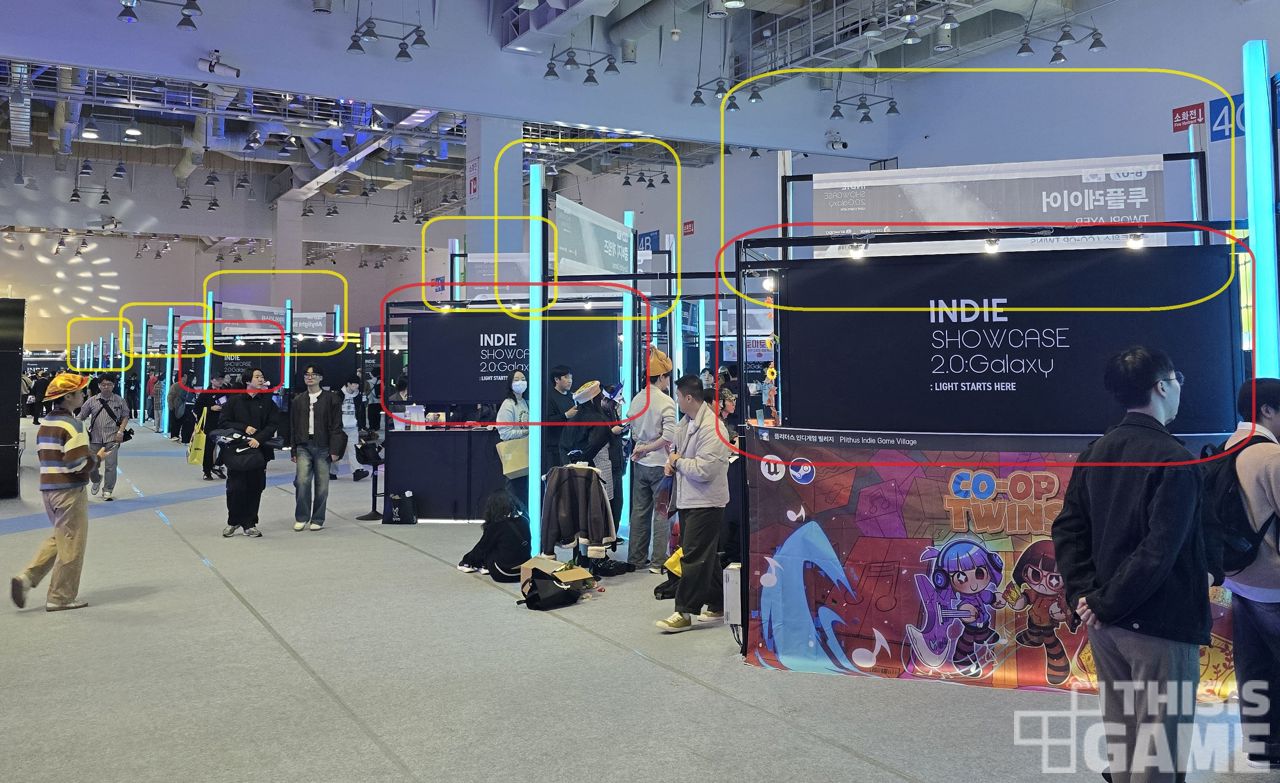

▲ 2전시장에서 마주하는 첫 풍경이다. 하얀 뒷면만 보이는 천 현수막(사진 속 노란 강조 부분들), 게임 이미지를 대문짝만하게 넣어줘도 아까울 자리에 '인디 쇼케이스 2.0 갤럭시'만 덩그러니 적혀 있거나 검은 벽면만 있다.(사진 속 빨간 강조 부분들)

▲ 2전시장에서 마주하는 첫 풍경이다. 하얀 뒷면만 보이는 천 현수막(사진 속 노란 강조 부분들), 게임 이미지를 대문짝만하게 넣어줘도 아까울 자리에 '인디 쇼케이스 2.0 갤럭시'만 덩그러니 적혀 있거나 검은 벽면만 있다.(사진 속 빨간 강조 부분들)

▲ 옆으로 지나갈 때의 모습이다. 무슨 게임인지 맞추실 수 있겠는가. 보이질 않는데 알 수도 없다.

▲ 옆으로 지나갈 때의 모습이다. 무슨 게임인지 맞추실 수 있겠는가. 보이질 않는데 알 수도 없다.

▲ 조금 가까이서 보면 이런 식이다. 까만 벽면, 현수막의 하얀 뒷면. 양면으로 현수막을 달거나, 저 까만 벽면 부분을 잘 활용하게끔만 했어도 벌어지지 않았을 참사다.

▲ 조금 가까이서 보면 이런 식이다. 까만 벽면, 현수막의 하얀 뒷면. 양면으로 현수막을 달거나, 저 까만 벽면 부분을 잘 활용하게끔만 했어도 벌어지지 않았을 참사다.

▲ 더 디테일하게는 게임명이 아닌 게임사명이 더 크게 적혀 있는 것도, 많은 참가사들에게 몇 년 간 지적 당해온 부분이다. 이 부스 현수막 사진을 보면 게임명이 <크로노 서울>인지 알 수 있는 가시성일까? <픽셀리안>이라는 게임명에 '크로노 서울'이라는 팀이 서울에 있겠구나 라고 착각하는 사람도 있지 않을까?(실제론 '픽셀리안'이 개발 중인 <크로노 서울>이라는 게임이다. 기자가 예시를 <크로노 서울>로 들었을 뿐, 픽셀리안 팀은 이번 문제 제기 제보와는 무관하다는 점을 밝힌다.)

▲ 더 디테일하게는 게임명이 아닌 게임사명이 더 크게 적혀 있는 것도, 많은 참가사들에게 몇 년 간 지적 당해온 부분이다. 이 부스 현수막 사진을 보면 게임명이 <크로노 서울>인지 알 수 있는 가시성일까? <픽셀리안>이라는 게임명에 '크로노 서울'이라는 팀이 서울에 있겠구나 라고 착각하는 사람도 있지 않을까?(실제론 '픽셀리안'이 개발 중인 <크로노 서울>이라는 게임이다. 기자가 예시를 <크로노 서울>로 들었을 뿐, 픽셀리안 팀은 이번 문제 제기 제보와는 무관하다는 점을 밝힌다.)

개발 중인 신작이기에 유저들은 게임명을 처음 보는 상황이고, 당연히 발생할 수 있는 오해다. 많은 참가사들이, 게임명이 먼저 보이게 해달라고 지속적으로 요청해왔음에도 저런 식의 졸속 운영을 한 것이다.

# "야외 공간에 이렇게 부스가 없는 거 몇 년 사이에 처음 아니에요?"

역시나 기자의 입에서 나온 말이 아니다. 기자를 만난, 지스타에 몇 년째 온 게이머, 업체 관계자들이 지속적으로 한 말이다. 이번엔 엔씨와 넷마블의 야외 부스 각각 하나씩을 제외하면 벡스코 1관 앞 광장이 그냥 텅 빈 채로 방치된 수준이었다. 참가사들의 수가 그만큼 적었던 것이다.

▲ 노란 강조 처리를 해둔 부분들이 엔씨와 넷마블의 야외 부스다. 그 외엔 다 빈 공터로 남아 있는 모습을 보실 수 있다.

▲ 노란 강조 처리를 해둔 부분들이 엔씨와 넷마블의 야외 부스다. 그 외엔 다 빈 공터로 남아 있는 모습을 보실 수 있다.

B2C 제1전시장과 제2전시장에 국내외 게임사들의 참여율이 예년에 비해 저조했던 것도 입에 자주 오르내렸다. 부스 참가비가 과도하게 비싸다거나, 관리 및 소통을 잘 안 해준다는 지적도 몇 년째 이어진 문제다.

그 결과가 여실히 드러난 게 이번 지스타의 풍경이다. 지스타 2024 당시엔 4일 동안 21만 5천 명이 방문했으나, 이번 지스타 2025에는 4일 동안 20만 2천 명이 방문했다고 한다. 관람객 역시 줄어든 것이다.

특히 올해는 부산 불꽃축제 일정까지 토요일에 겹치면서 어찌 보면 더 지스타 모객 측면에서 시너지가 날 수도 있었는데, 전혀 그렇지 못했다.

# "이번 주가 지스타예요?", "지스타가 뭔 행삽니까?"

이 또한 기자의 입에서 나온 말이 아니다. 기자와 대화를 나눈 많은 부산 시민들의 입에서 나온 말이다. 심지어 해운대 및 벡스코 주변에서도 이런 말들이 자주 나왔다.

이번 지스타 출장 기간에, 각종 관혼상제 이슈로 기자는 부산 곳곳을 쏘다니며 시간을 쪼개 취재를 하는 상황이 잦았는데, 시간이 급하니 택시를 자주 탔고, 밥도 급하게 먹을 때도 많았다. 하지만 부산 토박이라는 택시기사분들, 음식점의 사장님들, 일반 시민들 중 '지스타'가 이번 주에 열렸다는 사실 자체를 모르거나, '지스타'라는 행사의 존재 자체를 모르는 사람들도 정말 많았다.

아마 KTX나 비행기를 타고 부산에 와서 벡스코까지 넘어오는 과정을 거치신 분들은 다들 아시겠지만, 확실히 예년에 비해 '지스타' 행사를 알리는 현수막의 수도 적었고, 그나마 버스정류장 등에 있는 옥외광고 등도 눈길을 더 확 낚아채지 못한다는 인상이었다. 참고로 기자가 그렇게 많은 사람들과 비슷한 주제로 이야기를 나눴음에도, 지스타만 홍보가 덜 됐을 뿐, 불꽃축제의 존재, 토요일에 광안대교를 통제한다는 사실 등을 모르는 부산 시민은 단 한 명도 없었다.

지스타 위기론이 대두된 지도 꽤 오래됐다. 이러다 더 이상 부산에서 열리지 않거나, E3가 사라졌듯 지스타도 역사 속으로 사라지는 것 아니냐는 전망을 하는 게임 업계인도 정말 많았다. 특히 올해는 그 '걱정'의 목소리가 정점을 찍었다. 엔씨, 넷마블, 웹젠, 크래프톤 등 국내 대형 게임사들이 아무리 '열일'해도, 지스타 행사의 인지도와 운영이 뒷받침되어주지 않으면 소용이 없다.

기자이기 이전에, 지스타라는 게임쇼를 사랑해오던 게이머로써 지금의 상황이 몹시 안타까울 따름이다. 지스타 2026에서는 제발, 이런 아쉬운 목소리가 덜 들리길 간절히 바라본다.